令和6年度の技術士二次試験に合格しました。令和5年度に一次試験合格からあわせて、一発で合格できました。技術士は難易度も非常に高く何回も受験している人が多いのが現状です。

そんな中で私がどうやって一次試験から二次試験までを一発で合格できたのか?色々な本を購入したりしましたが、その中でも特に重要だった点を挙げていきたいと思います。

基本的な試験対策

一次試験は基本的には過去問です。過去問さえしっかりとやっておけば十分クリアすることができると言われています。しかし実際には基礎科目でも、「設計・計画」「情報・論理」「解析」「材料・化学・バイオ」および「環境・エネルギー・技術」と多岐に分類分けされており、過去問だけで全て理解するのは難しく時間がかかる場合があります。

同様に専門科目でも人によっては不得意な科目が存在すると思います。私は機械部門でしたが「熱力学」と「機械力学」は学生時代から苦手でしたので、過去問解説だけでは理解が難しかったです。

そのため、通信教育を利用しました。お金はかかりますが効率よく勉強したい人は通信教育を利用するのがお勧めです。

過去問(基礎・適正科目)

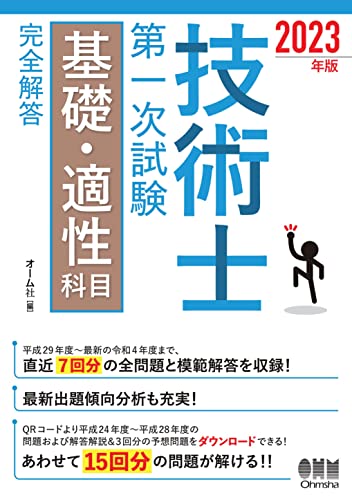

過去問は私が受験した際は「2023年版 技術士第一次試験基礎・適性科目 完全解答」を使用しました。見開きで問題と解説という構成になっているので1冊で完結することがなく、電車の中などでも利用しやすいです。

解説もかなりしっかりしていてお勧めなのですが、残念ながら23年度以降は出版していないようです。

その代わりでお勧めなのが「過去問7回分+本年度予想 技術士第一次試験基礎・適性科目対策 ’25年版」です。解答・解説が別冊なので少し扱いにくいですが、解答・解説がしっかりしているのでかなりお勧めです。

「過去問7回分+本年度予想 技術士第一次試験基礎・適性科目対策 ’25年版」

専門科目(機械部門)

専門科目の勉強で私が購入したのが「技術士第一次試験「機械部門」合格への厳選100問 第4版-合否を決める信頼の1冊! 」です。

しかしこの本は誤植が多く少しわかりにくいところもあったので、私はこの本はほぼ使わず後述する通信教育を中心として利用しました。

「技術士第一次試験「機械部門」合格への厳選100問 第4版-合否を決める信頼の1冊! 」

通信教育

基本的には過去問だけでもいいのですが、私は勉強効率を上げるために通信教育を利用しました。特に電車の中で本を開くのも面倒ですし、スマホの動画のほうが効率よく学べると考えたからです。

私が利用したのは「SAT」です。基礎・適正・専門とも1題ずつ丁寧に解説をしてくれますのでとても勉強になります。

動画中心なので通勤途中や昼休みなどのちょっとした空き時間に復習することができますので、非常に便利です。一度過去問をやってみて、苦手な問題だけ集中して復習することもできます。

私は特に専門科目の苦手な分野(熱力学・機械力学)を集中的に勉強→過去問で確認→理解できていないところは再度復習のサイクルを回すことで効率よく勉強しました。

もちろん得意なところは絶対に落とさないようにしましょう。

試験当日

技術士一次試験は令和7年度も以下のように実施されます。

試験日:11月23日(日)

10:30〜12:30:専門科目

13:30〜14:30:適正科目

15:00〜16:00:基礎科目

このように丸一日にわたる長時間の試験となります。その中で3科目の試験があるので非常に大変な試験です。私が受験するにあたり気をつけた点は以下となります。

服装

時期的に秋というかほぼ冬なので暖かい格好が必須です。大阪でも結構寒かったので暖かい格好が必須です。しかし、会場によっては暖房効きすぎor暖房全然効いていないというのがあるので、調節しやすい服装としましょう。

私の場合はなぜか足元が異常に寒かったです。試験のパフォーマンスに関わるので気をつけましょう。

昼食

時間的に昼食は必須ですが会場の周りに飲食店が豊富とは限りません。ですので私はコンビニで購入して持っていきました。

また、最後の適正科目で空腹でパフォーマンスが低下するといけないので「inゼリー エネルギー ブドウ糖 ラムネ味」を休憩時間に補給しました。

外に買いに行くor食べに行くのは時間の無駄です。体力温存のためにも事前に購入することがお勧めです。

試験問題の解き方

技術士一次試験の適正科目以外は「◯問中、⬜︎問解答せよ」のような指示があります。つまり全問解かなくてもよいのです。

よって試験戦略としては

- 問題をざっと見る

- 絶対に自信のあるものをまず解答する

- この段階で指定問題数解答できればOK

- できなければ残った問題の中で自信のあるものを解答する

という解き方が理想です。もちろん全問題解答できればよいのですが、全ての問題を100%解答できるというのもなかなかできないと思います。

全ての問題を解く必要はありません、合格基準に達すればよいのです。自分の得意な問題を解答して効率よく解答しましょう。

また、問題用紙にも必ず回答を記入しておきましょう。特に基礎・専門はどの問題をマークしたかも忘れずに。

試験後

試験後は日本技術士会から解答が公表されるので、持ち帰ってきた問題用紙と照らしあわせて解答を確認しましょう。合格基準は以下のようになっています。

専門科目:50%以上

適正科目:50%以上

基礎科目:50%以上

全て合格基準に達しており、二次試験の受験資格を満たしていればすぐに二次試験対策を始めることがお勧めです。年明けからは様々なセミナーや出願資料対策などが始まりますので、早めに参加して二次試験対策を始めることが1発合格のコツとなります。

「過去問7回分+本年度予想 技術士第一次試験基礎・適性科目対策 ’25年版」

「技術士第一次試験「機械部門」合格への厳選100問 第4版-合否を決める信頼の1冊! 」

コメント