技術士二次試験の筆記試験では合計5,400文字の論文を書くことになります。この論文は問題ごとに書き方や構成を考慮する必要があり、また普通の論文とは違います。

技術士試験で求められる論文を書くことができなければ、何年頑張っても合格にたどり着くことはできません。よくある何年も不合格になる人の特徴が

- 技術士試験の論文を理解していない

- 問題に応えていない

- 自分本位の論文を書いている(俺スゲーしても意味はない)

- 技術士の業務を理解していない(高等の専門的応用能力を理解していない)

- 問題を間違って解釈している

- 知識の吸収と暗記ばかりに時間を費やす

これらにあると私は感じています。私自身試験勉強をしているときは「果たしてこの内容でいいのか?」というふうに思いながらも論文を書き、講師に添削をお願いしては真っ赤にされて意気消沈していました。

しかしあるときこう思いました

これは自分がすでに技術士として相応しいと証明する試験だ。でも自分は技術士がなんたるものか理解していないし、試験で何が求められているのか理解していない

そこから技術士法を読み込み、修習技術者のための修習ガイドブックを読み込み、評価Aの論文を読み込み何が求められているのかを自分なりに明確にしました。

結果として、筆記試験では全ての項目でA評価をいただきました。

今回は私のこの経験をもとに「論文作成する上で知っておいてほしいこと」を中心に書いていきます。

論文作成以前に技術士試験を受ける前に知ってほしいことは「【技術士二次試験対策】いきなり論文はNG?合格に近づく6つの下準備とは」にまとめてあります。

暗記よりもアウトプット!

私もそうでしたが最初の頃はキーワード学習や資料の読み込みなどに集中して、論文作成がおろそかになりがちです。もちろんこれらの知識も非常に重要ですので否定するつもりはありません。

しかしよく考えてみてほしいのは、技術士の受験をする人というのはすでに何年、何十年と実務経験を行っている(はずである)ので、知識が決定的に不足しているということはないはずです。

もちろん選択科目の知識全てを網羅しているか?最新の技術動向を理解しているか?と言われればその通りかも知れませんが、だからと言って知識が圧倒的に不足していることはないと思います。

重要なのは今ある知識でいかに論文へアウトプットするかということです。そのためには練習して添削してもらうしかないです。

私も練習の論文は100枚くらい書きました。それにより本番もスラスラと論文を書くことができました。

ですので、頭の中の知識を論文に落とし込む練習をすることが重要です。特に5月のGW明け以降はなるべく手書きでアウトプットする癖をつけましょう。

骨子を作成を練習する

「じゃあとにかく早く論文を書く練習をしよう!」

というのもあながち間違いではないのですが、重要なのは論文を

- 迷いなく

- 淡々と

- 修正点がないように

書けるような訓練を行うことです。そのために必要なのが骨子の作成です。

骨子をきちんと作成すればそれに沿って淡々と書くだけです。これにより

- 論文執筆スピードアップ(考えることがなくなるので)

- 内容もしっかりとしたものになる。

筆記試験で最も重要なのは「骨子を作成すること」と言っても過言ではないくらい重要です。骨子をしっかり作成すれば論文は骨子に沿って淡々と書くだけで完成します。

論文作成の練習をする段階ではいきなり論文を書く人も多いと思いますが、まずは骨子をしっかり作成できるようにしましょう。具体的な作成方法は各問題の対策の際に解説します

時間配分を知る

まず時間配分として考えるべきは論文の作成時間と、骨子の作成時間です。

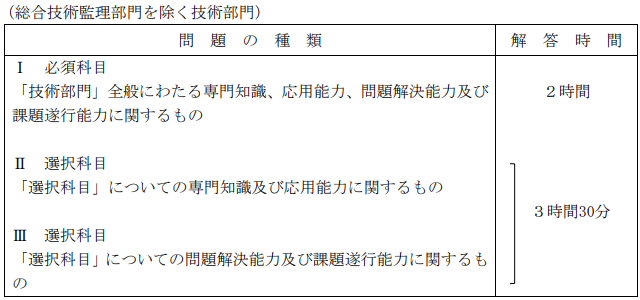

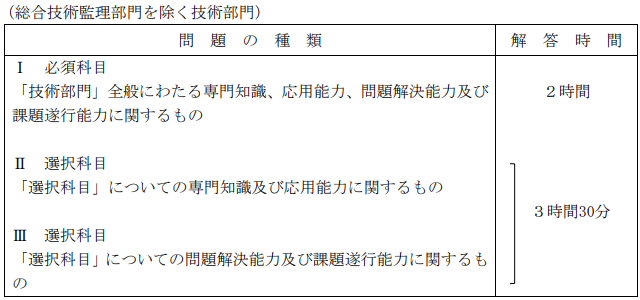

骨子は後で詳しく説明しますが令和7年度技術士第二次試験実施大綱によると

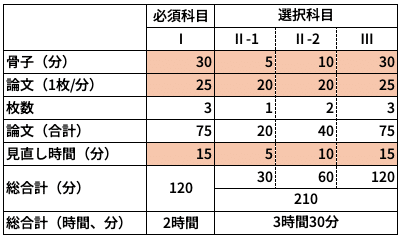

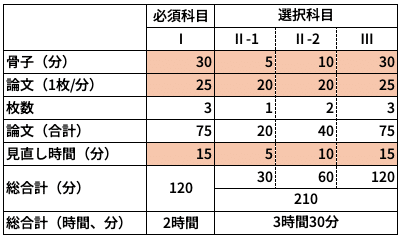

となります。よってここから各問題ごとに考えると考えると

上記の表を見てもらうとわかりますが、必須科目は時間にまだ余裕があります。しかし、選択科目ははっきり言って余裕がありません。特にⅡ-1を30分以内とⅡ-2を60分以内に抑えて、以下にⅢに時間を確保するかが非常に重要になります。

書く速さも理解しておく

もちろん書く速さも重要です。まずは合格体験論文や模範解答でいいので「15分/枚」を目標に手書きで書いてみましょう。ここでは考えずに書き写すことに専念してください。読める文字で15分/枚は結構大変です。

本番の時には少しだけ余裕がありますが、このスピードで書いていると書き直しはほぼ不可能に近いです。なので15分/枚で書写しができなければスピード不足です。

実際の練習の時は20分/枚を目指しましょう。これで書けなければ時間配分が厳しくなります。

筆記用具は使い慣れたものを!

筆記用具に関しても必ず普段使っているものを使いましょう。

「試験本番だから新品を」という気持ちもわかりますが、新品を使うにしても練習と同じものを使いましょう。使い慣れない筆記用具で論文が書きにくくなると大変なことになります。

そのためにも事前に多くの筆記用具で実際に試験時間で論文を執筆して、自分に合った筆記用具を見つけることが必要です。詳しくは「【技術士二次試験対策】筆記用具から参考書まで!購入して役に立ったもの!」を参考にしてください。

論文のマナーを知る

技術士論文を書く上でもルールがあります。例えば句読点の打ち方や英数字の書き方などです。これらもルールとして論文を書く上では必要なことですので必ず覚えましょう。

特に文章番号やタイトルの付け方がおかしい、付け方が途中から変わるなどが起こると読む方も読みにくくなります。かならず適切な文章番号やタイトルの付け方を覚えましょう。

これらを覚えるには「技術士第二次試験「機械部門」完全対策&キーワード100」と「技術士第二次試験 合格者たちの勉強法」の2冊の書籍がお勧めです。

問題をきちんと読む!

当たり前ですが問題をきちんと読んでから応えましょう。技術士試験は毎回同じような問題ではなく、すこしだけ”ひねり”が加わっている時もあります。

つまり過去問と同様に答えると「問題に答えていない」と判断されて低評価となる恐れがあります。そうならないためには問題をきちんと読んでそれに答えるということが必要です。

例として令和6年度技術士二次試験の機械部門、必須科目を例にしてみます

ここで注目すべきところは下記のようになります

- 問題文の中で「現在の日本を取り巻く様々な状況(人口、教育、経済、環境保護等)を踏まえた上で」とある。

→論文の中でどう踏まえるのか書く必要がある - 設問(1)で「機械製品を1つ想定し」

→論文の中で何を想定するのか明記する必要がある - 同様に設問(1)で「考えられる付加価値を1つ提案せよ」

→論文の中で提案する必要がある

この3つは必ず論文の中で明記する必要があります。これらを無視して論文を書いても問題に答えていないことになるので、評価はされないか低くなるでしょう。

あせる気持ちもわかりますが、かならず問題文をきちんと読む癖をつけましょう。重要なワードにアンダーラインを引くことも有効ですね。

まとめ

技術士二次試験の論文は、単なる知識披露や自己アピールの場ではありません。「技術士として相応しいかどうか」を証明する試験であり、その視点に立って論文を書かなければ、どれだけ知識を蓄えても合格には近づきません。

今回ご紹介したように、合格のためには以下のポイントが非常に重要です。

- 知識のインプットよりもアウトプット(実際に書く練習)を重視すること

- 論文を書く前に骨子を作る習慣を身につけること

- 時間配分と書くスピードを把握しておくこと

- 使い慣れた筆記用具を本番でも使うこと

- 論文のマナーを守ること

- そして何より問題文を正確に読み、要求に正しく応えること

私自身も数多くの失敗と試行錯誤を重ねながら、「技術士にふさわしい視点とは何か」を考え抜きました。その結果として、筆記試験で全てA評価を得ることができました。

この記事が、これから論文作成に挑む皆さんの一助となり、合格への道を照らすものになれば幸いです。応援しています!

コメント